Аннотация

Целью данного исследования является сравнительный анализ фазового состава традиционного циркония с преобладанием тетрагональной фазы после искусственного старения и нагружения.

В исследуемую группу вошли образцы традиционного диоксида циркония, стабилизированного 3 моль% оксида иттрия (3Y-TZP). Рентгеноструктурный анализ этих образцов проводился на автоматическом рентгеновском дифрактометре для поликристаллических материалов ДРОН-7 в режиме пошагового сканирования. В дальнейшем проводились испытания на изгиб до и после старения, циклическое нагружение до и после старения, циклическая нагрузка после старения (100–200 Н, 500–800 Н), фазовый анализ в зоне трещины и вне её.

Диаграммы дифракции хорошо коррелируют между собой и указывают на одинаковую кристаллическую структуру соединения ZrO₂. Все рентгенограммы демонстрируют только фазу ZrO₂ с тетрагональной кристаллической решёткой. Не было выявлено, чтобы старение, появление трещин или нагрузки оказывали влияние на фазовый состав и микроструктуру исследуемых образцов.

Наличие трещин и воздействие нагрузок в данном случае не влияет на фазовый состав и микроструктуру материала. Образцы практически идентичны. Следует отметить, что используемый метод является интегральным (объёмным) и не позволяет локализовать исследования исключительно в области трещин и зон приложения нагрузки.

Введение

В последние годы на стоматологическом рынке появилось множество новых керамических материалов. В настоящее время для изготовления несъёмных реставраций используются три основных типа материалов: стеклокерамика (монолитный дисиликат лития; каркас из оксида циркония, облицованный дисиликатом лития, лейцитной или полевошпатной керамикой), поликристаллическая керамика (оксид циркония) и гибридные композиты (керамика, пронизанная полимером, нанокерамика).

Одним из таких материалов является поликристаллический диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, который стал популярным в стоматологии благодаря своим удовлетворительным механическим свойствам и биосовместимости.

Цирконий в основном используется как каркас для цельнокерамических коронок и мостовидных протезов, обычно требующих облицовки керамикой и последующих этапов обработки для достижения необходимой эстетики из-за высокой непрозрачности материала. Цирконий, стабилизированный 3 моль% иттрия (3Y-TZP), является первым стоматологическим цирконием Y-TZP (Lüthy и др., 2005), обладающим выдающимися механическими свойствами. Однако прозрачность традиционного Y-TZP-циркония составляет не более 70% от прозрачности дисиликата лития. Кроме того, чтобы обеспечить достаточное пространство для облицовочной керамики, компенсирующей непрозрачность циркония, требуется значительная обточка зуба.

Также наиболее частым клиническим осложнением циркониевых реставраций является коэзивное скалывание облицовочной керамики.

Итоговые свойства циркония в значительной степени зависят как от производственного процесса при изготовлении реставрации, так и от повреждений поверхности после обработки — шлифовки, пескоструйной обработки и взаимодействия с антагонистами. Кроме того, цирконий требует различных методов подготовки поверхности для фиксации, применения различных типов цементов и имеет проблемы с долговечностью сцепления между цементом и подготовленной циркониевой поверхностью.

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа фазового состава традиционного циркония с преобладанием тетрагональной фазы после искусственного старения и нагружения.

Материалы и методы

Во всех экспериментах использовались одинаковые стандартизированные образцы (диски) из диоксида циркония различных типов диаметром 10 мм и высотой 1 мм. Для создания STL-файла модели использовалось бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом Tinkercad (Autocad). В программе была разработана 3D-модель, в которой задавались базовая форма и параметры модели: длина, ширина, высота, радиус. Затем к модели были добавлены «держатели» для облегчения отделения фрезерованной заготовки от блока диоксида циркония перед спеканием. Модель была экспортирована в формате STL, после чего загружена в CAD/CAM-программу в зуботехнической лаборатории (Exocad). Образцы были фрезерованы и синтезированы в соответствии со стандартной методикой (традиционное спекание). В исследуемую группу входили образцы традиционного циркония, стабилизированного 3 моль% иттрия (3Y-TZP).

Рентгенодифракционный анализ этих образцов проводился на автоматическом рентгеновском дифрактометре для поликристаллических материалов DRON-7 в пошаговом режиме сканирования. Диапазон углов 2θ — от 20° до 70°, шаг сканирования ∆2θ = 0,02°, выдержка — 3 секунды на точку. Использовалось излучение Cu Kα (с Ni-фильтром), которое в процессе обработки спектров разделялось на компоненты Kα1 и Kα2. В исследование также входили: определение прочности на изгиб до и после старения, циклическое нагружение до и после старения, циклическое нагружение после старения при 100–200 Н и 500–800 Н, фазовый анализ в области трещины и вне её.

Искусственное старение (деградация при низкой температуре) проводилось в автоклаве по следующему режиму: 134 °C, 2 атмосферы, 5 часов.

Результаты

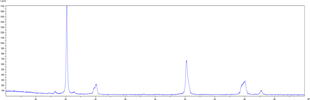

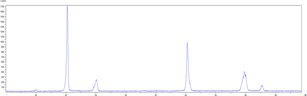

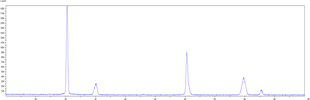

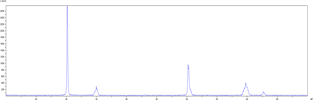

На рисунках 1–8 представлены дифрактограммы исследованных образцов.

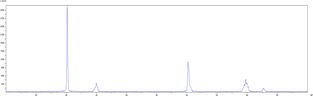

Рисунок 1. Рентгеновская дифрактограмма образца 1 (образец предварительно был измельчен в порошок).

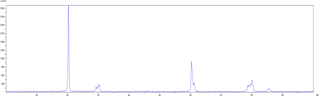

Рисунок 2. Дифракционная картина образца с прочностью на изгиб до старения.

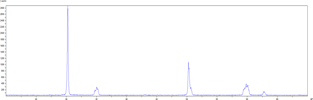

Рисунок 3. Дифракционная картина образца с прочностью на изгиб после старения.

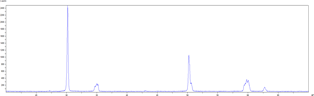

Рисунок 4. Циклическое нагружение перед старением.

Рисунок 5. Циклическая нагрузка после старения 100-200 Н.

Рисунок 6. Циклическая нагрузка после старения 500-800 Н.

Рисунок 7. Фазовый анализ (интересна область трещины).

Рисунок 8. Фазовый анализ без трещин.

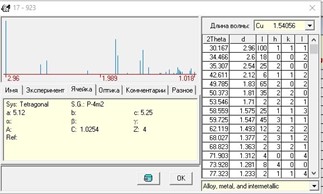

Дифрактограммы (рис. 1–8) хорошо коррелируют друг с другом и указывают на практически одинаковую кристаллическую структуру соединения ZrO2. Как видно из рис. 1–8, на всех рентгенограммах представлена только фаза ZrO2 с тетрагональной кристаллической решеткой (на рис. 9 представлены данные рентгеновской дифракции этого соединения из международной базы данных рентгеновской дифракции для поликристаллических исследований IDD PDF-2).

Рисунок 9. Данные рентгеновской дифракции ZrO2 с тетрагональной сингонией (№ 17-923 IDD PDF-2).

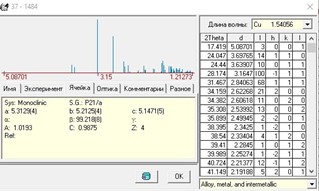

Однако в образце до термообработки обнаружено небольшое количество примеси ZrO2 с моноклинной решеткой (природный минерал бадделеит, данные № 37-1484 IDD PDF-2). На дифрактограмме присутствуют небольшие пики в области углов 2θ – 28,25° и 31,38°, характерные и наиболее интенсивные для ZrO2 с моноклинной решеткой. После спекания моноклинная фаза ZrO2 полностью переходит в тетрагональную, что видно на дифрактограммах образцов 2–8, где эти пики отсутствуют. Данные рентгеновской дифракции IDD PDF-2 для ZrO2 с моноклинной решеткой представлены на рисунке 10.

Рисунок 10. Данные рентгеновской дифракции ZrO2 с моноклинной системой (№ 37-1484 IDD PDF-2)

Сравнивая дифрактограммы №2–3 и №4–5, было установлено, что они практически идентичны. Таким образом, в рамках данного метода не было выявлено влияния проведённого старения на фазовый состав и микроструктуру исследуемых образцов. Рисунки 4 и 5 практически совпадают.

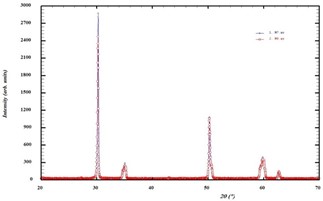

В отличие от старения, циклическое нагружение вызывает деформации в кристаллической структуре образца. Степень деформации прямо пропорциональна величине нагрузки. При циклической нагрузке 500–800 Н (рисунок 6) искажения тетрагональной кристаллической решётки ZrO₂ в различных блоках выражены наиболее отчётливо. На рисунке 12, например, представлены совмещённые дифрактограммы с рисунков 5 и 6 (полная и её увеличенные фрагменты).

Рисунок 11. Совмещенные дифрактограммы образцов с трещиной и без трещины.

По мере увеличения нагрузки отдельные пики всё более отчётливо расщепляются на серию пиков, что свидетельствует о деформации тетрагональной кристаллической решётки ZrO₂ в различных блоках и возможном снижении симметрии. При этом в целом микроструктура материала становится несколько лучше — пики становятся уже и лучше разрешаются.

Анализ дифрактограмм образцов 7 и 8 на предмет возможного влияния трещин на фазовый состав и микроструктуру материала в рамках данного метода не выявил каких-либо различий. Дифрактограммы практически идентичны (рис. 11).

Обсуждение

Для количественного определения фазового состава образцов диоксида циркония используется рентгеноструктурный анализ (X-ray diffraction — XRD). В рентгеноструктурном анализе материал облучается падающим рентгеновским излучением, после чего измеряются интенсивность и углы рассеяния рентгеновских лучей, отражённых от материала. Кристаллы представляют собой регулярные решётки атомов, тогда как рентгеновские лучи можно представить как волны электромагнитного излучения. Атомы кристаллов рассеивают падающее рентгеновское излучение, главным образом за счёт взаимодействия с электронами атомов.

Положения пиков определяются путём сравнения с эталонными дифракционными данными. Интенсивности дифракционных пиков используются как ориентиры предпочтительной ориентации фаз для сравнения различных коммерческих марок циркония. Процент фазового превращения, полученный из графика, основан на уточнении дифракционных пиков методом Ритвельда.

С технологической и ортопедической точек зрения фазовое превращение считается важным преимуществом, поскольку оно обеспечивает своеобразный механизм «самозалечивания» диоксида циркония: позволяет блокировать или, по крайней мере, препятствовать распространению микротрещин и трещин в материале. На самом деле последующее увеличение объёма кристаллов происходит внутри материала в области вершины трещины, что ограничивает её распространение. Следует отметить, что при комнатной температуре это превращение необратимо и локализовано, сосредоточено в зоне приложения силы (например, в области окклюзионной нагрузки, в зоне повышенного удара и т.п.). После того как ограниченное распространение трещин произошло, цирконий больше не способен сдерживать их в моноклинной конфигурации.

Напротив, при повторном нагреве моноклинного диоксида циркония до 900–1000 °C (в течение ограниченного времени, согласно инструкциям производителя) фазовое превращение становится обратимым: в процессе, называемом «регенерацией» или «отжигом», моноклинные кристаллы могут быть возвращены в тетрагональную фазу, вызывая снятие остаточных напряжений сжатия в материале. Однако после отжига прочность циркония имеет тенденцию к снижению, а что касается оптических свойств, может наблюдаться цветовая перенасыщенность. Следовательно, термическая обработка при высоких температурах должна применяться с осторожностью и только после потенциально агрессивных механических воздействий (например, соответствующей шлифовки окклюзионной поверхности, полировки и т.п.).

Выводы

Наличие трещин и нагрузок в данном случае не влияет на фазовый состав и микроструктуру материала. Образцы практически идентичны. Следует отметить, что данный метод является интегральным (объёмным) и не позволяет локализовать исследование исключительно в зоне трещин и нагрузок.

Список литературы

- Ruse ND, Sadoun MJ. Блоки на основе композитной смолы для стоматологических CAD/CAM-приложений. J Dent Res. 2014:93(Spec No):1232–1234.

- Lambert H, Durand JC, Jacquot B, Fages M. Стоматологические биоматериалы для CAD/CAM-систем, используемых у кресла врача: современное состояние. J Adv Prosthodont. 2017;9:486–495.

- Хабадзе З., Морданов О., Даврешян Г., Аджиева А., Магомедов О., Сулиманов С., Нажмудинов С. Физико-химические условия длительного функционирования реставраций с циркониевым каркасом. J Int Dent Med Res. 2020;13(1):359–363.

- Lüthy H, Filser F, Loeffel O, Schumacher M, Gauckler LJ, Hammerle CH. Прочность и надёжность керамических мостов на четыре единицы в жевательной группе. Dent Mater. 2005;21:930–937.

- Baldissara P, Llukacej A, Ciocca L и др. Прозрачность циркониевых каркасов, изготовленных различными CAD/CAM-системами. J Prosthet Dent. 2010;104:6–12.

- Zhang Y. Повышение прозрачности тетрагонального циркония, стабилизированного иттрием. Dent Mater. 2014;30:1195–1203.

- Al-Amleh B, Lyons K, Swain M. Клинические исследования циркония: систематический обзор. J Oral Rehabil. 2010;37:641–652.

- Monaco C, Caldari M, Scotti R. Клиническая оценка 1132 одиночных коронок на циркониевой основе: ретроспективное когортное исследование AIOP. Int J Prosthodont. 2013;26:435–442.

- Vagkopoulou T, Koutayas SO, Koidis P, Strub JR. Цирконий в стоматологии. Часть 1. Познание природы перспективной биокерамики. Eur J Esthet Dent. 2009;4:130–151.

- Pihlaja J, Näpänkangas R, Raustia A. Результаты использования частичных несъемных протезов на основе циркония, изготовленных студентами-стоматологами: ретроспективное исследование через 3–7 лет. J Prosthet Dent. 2016;116:40–46.

- Lohbauer U, Amberger G, Quinn GD, Scherrer SS. Фрактографический анализ циркониевого каркаса: исследование конструктивных проблем. J Mech Behav Biomed. 2010;3(8):623–629.

- Лебеденко И.Ю., Дьяконенко Е.Е., Деев М.С., Сахабиева Д.А., Аксельрод И.Б. Адгезия стоматологических цементов к циркониевым реставрациям. Часть 2. Стоматология. 2021;100(4):132–136.

- Mangla O, Roy S. Моноклинные наноструктуры диоксида циркония с регулируемой шириной запрещённой зоны, синтезированные в условиях крайне неравновесной плазмы. Proceedings. 2019;3(1):10.

- Garnweitner G, Goldenberg L, Sakhno O, Antonietti M, Niederberger M, Stumpe J. Массовый синтез органофильных наночастиц циркония и их применение в органо-неорганических нанокомпозитах для объёмной голографии. Small. 2017;39(9):1626–1632.

- Zarone F, Di Mauro MI, Ausiello P, Ruggiero G, Sorrentino R. Текущее состояние по литийдисиликату и цирконию: обзор. BMC Oral Health. 2019;19(1):134.

- Miyazaki T, Nakamura T, Matsumura H, Ban S, Kobayashi T. Текущее состояние циркониевых реставраций. J Prosthodont Res. 2013;57(4):236–261.

- Ferrari M, Vichi A, Zarone F. Циркониевые абатменты и реставрации: от лаборатории к клинике. Dent Mater. 2015;31:e63–e76.

- Rodrigues CDS, Aurélio IL, Kaizer MDR, Zhang Y, May LG. Влияет ли термическая обработка на механическое поведение фарфора на цирконии? Систематический обзор и метаанализ. Dent Mater. 2019;35(3):807–817.